- フランツ・カフカについて

私が初めてフランツ・カフカに触れたのは、高校時代の話である。当時軽音楽部に所属していた私は、自分のバンドメンバーのベース担当がカフカに似ていたので、興味を持ってかの「変身」に眼を通した。

もっとも、それまでもカフカ自体はぼんやりと知っていた。中島敦の「山月記」は教科書に載っていたし(中島敦はカフカに影響を受けたと言われている)、阿部公房の「砂の女」を読んだ際には後書きでその作品とカフカとの関連が指摘されていた。

とは言え、当時の私としては、「カフカは暗い作家」くらいの認識しか持ち合わせていなかった。後味の悪いものばかりを書いている、そういうイメージである。それは当たらずとも遠からずと言ったところだろう。ただしその深度に関しては、測り違いをしていたという他ない。

カフカをイメージする時、私は蠟燭と壁に写った影をイメージする。壁に写った影は必死に何かを訴えようとするが、そこには(当然ながら)口がないので言葉を発することが出来ない。ただ大仰な身振りが映し出されるばかりだ。

やがて隙間風がさっと吹き込み、蝋燭の火が消えてしまう。すると影の存在もぱっと見えなくなってしまう。後に残るのは仄かに燻煙香る暗闇ばかりである。カフカの小説というのは、大体そういう感じである。

「不条理」はカフカの代名詞である。何よりカフカの優れたところは、不条理を黙々と書き連ねるばかりで、それ自体を強く非難したり、打破しようとする意図が(少なくとも表面上は)見えないところだろう。カフカにとって不条理とは、戦うべき対象ではなかったのかもしれない。むしろそれは凍てつく木枯らしのように、コートの襟を立てて耐え忍ぶものではなかったか? そういうどうしようもなさに翻弄されるうちに、カフカの小説は尻すぼみに終わりを迎える。大きなカタルシスや読了感もない、言ってしまえば投げ出された感覚に近い。何故ならカフカの本のほとんどが未完であるからだ。

断片集は、そんなカフカの未完小説の極致、短編未満の作品集である。断片の名に恥じず、一行足らずの作品もある。無論、完結しているものなどほぼ皆無だし、なんならそれが小説の書き出しなのか、それとも走り書きした独白なのか判別できないものも過分に含まれている。そんなものが作品と呼べるのか? カフカ自身はもしかすると否定するかもしれない。しかし私はこう思うのだ、その生中な文章がフランツ・カフカの断面を描き出し、うつろな影をより濃いものへと仕立てるのであろう、と。

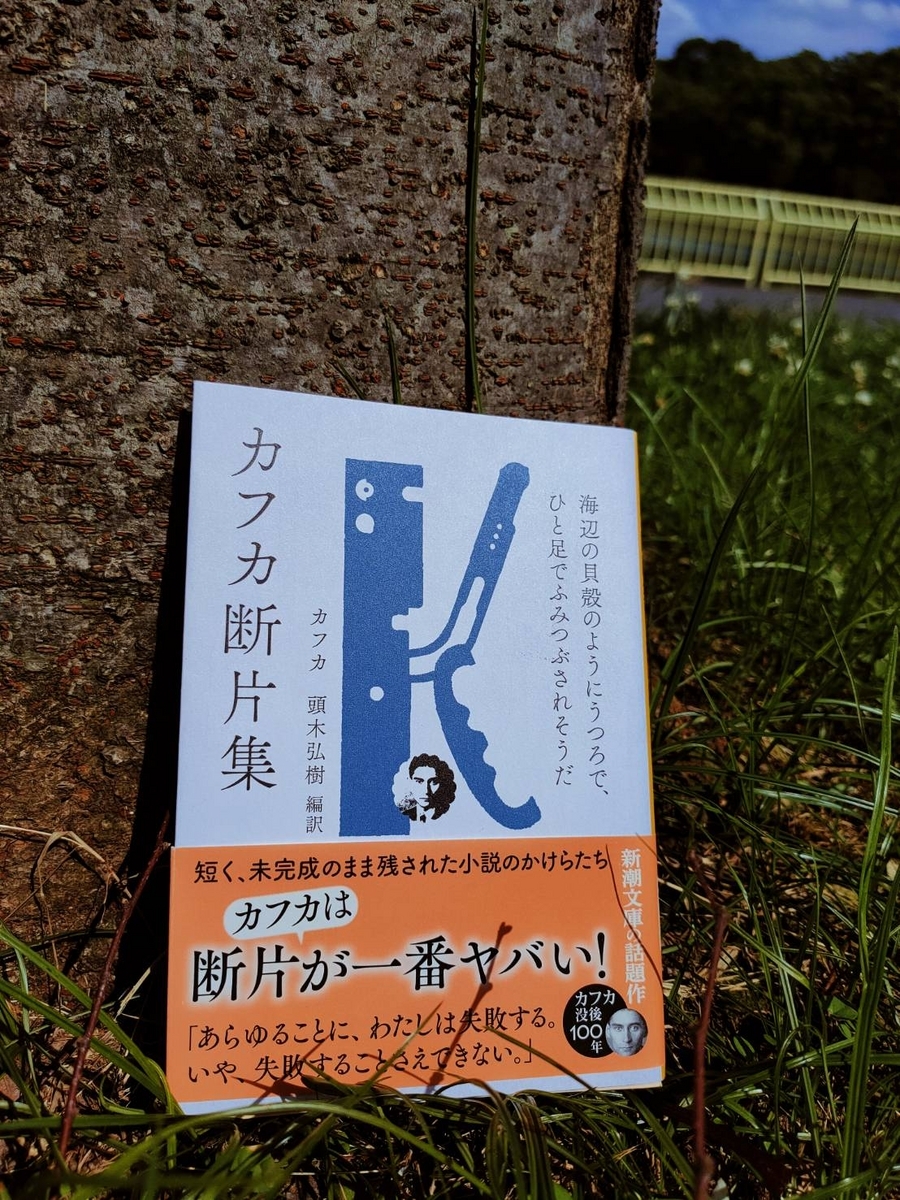

- カフカ断片集

未完の秀作を指して、ミロのヴィーナスやサモトラケのニケを引き合いにするのはあまりに陳腐な気がするので、ここでそれらとの類似点を書くことは避けたい。第一、完成した上で破損したそれらと、もともと未完であったカフカとは、厳密に言えばその在り方が異なるだろう。

とは言え、矢張り未完であることは、カフカを語る上で避けては通れないポイントである。その欠落は時代の選別を乗り越えて、今や著者の一部分としてそこに存在しているのだから。

カフカは不条理を描き続けた作家だった。例えるならそれは巨大な臼のようなものだ。臼は登場人物の上に圧し掛かり、緩慢なスピードで少しずつその生活を磨り潰していく。しかしそれがあまりにも巨大であるが故に(そしてそのスピードがあまりにも緩やかであるが故に)、読んでいる間ははっきりと認識することが出来ない。読み終わったとしても、それがどういった感情なのかを理解できるとは言い難い。ただ漠然とそこに漂う不穏な雰囲気を嗅ぎ取るばかりだ。そういう類の臼を、読者はページを繰るうちに、知らず知らずに挽かされるのだ(勘の良い人ならば、その臼に運命という名前をつけるかもしれない)。それがカフカの作品に通底する不条理である。

もしその真綿のような息苦しさを求めるなら、カフカの長編は打って付けと言えるだろう。カフカにとってそれは、均質で膨大な質量となって姿を現す。大抵の場合主人公はその波に揉まれ、藻掻きながらも一方通行に流されるに過ぎない。

ところが、断片集となると少し話が異なってくる。例えば、同じ不条理を描いた一文でも、以下のようになる。

海辺の貝殻のようにうつろで、ひと足でふみつぶされそうだ

ちなみにこれは、この断片集の副題でもある。この断片はこれ切りで、前も後もない。そこに一抹の清らかさが垣間見えるのは、果たして私の勘違いだろうか?

恐らくこれは、断片という媒体上、不穏な空気が熟成されるほどの下地がないことに起因する現象である。それは退廃的な世界を掠め取る詩の一文であり、ともすると崩落に対して青天井を見上げるような、ある種開き直りとも取れる爽快さがある。一般的な小説の枠組みから解き放たれたからこそ、カフカはこの明け透けな心情を吐露し得たのではないだろうか? もしここから言葉を書き連ね、まともな一編の物語にしてしまったら、この一文はこれほどまでに魅力を秘めることはなかったのではないか? 私にはそんな風に感じられる。

断片という名こそついていないが、私がこの本を読んだ時、ふと連想したのは芥川龍之介の「侏儒の言葉」だった。「侏儒の言葉」は芥川の箴言集としてあまりにも有名である。例えば、以下のような一文が知られている。

人生は一箱のマッチに似ている。重大に扱うのは莫迦々々しい。重大に扱わなければ危険である。

確かにこれは名句である。だがそれと同時に、それは飽くまで洗練された言い回しに終始し、本心の発露とは別階層にあると感じるのは私だけだろうか?(私は芥川よりカフカが優れていると言いたい訳ではない。飽くまでその在り方の違いを述べているに過ぎない。念の為)。

対照的に、カフカの文章はどうであろう? 例えば、断片集の中から、同じく人生について書いたものを引用する。

古文書のひとつにこう書かれている――

人生を呪い、それゆえに、生まれてこないことや、人生を破壊することを、最大の幸福、あるいは欺瞞のない唯一の幸福と考える人たちは、正しいにちがいない。なぜなら、人生についての判断は……

『……』以降、カフカの記述はない。はっきり言って、訳が分からない。その他者への伝達性の低さこそ、カフカの文章がレトリックではなく、臓物を裏返しにしてしたためたものであることの証左だろう。そしてそれこそが、カフカを難解でより近寄りがたいものにしているのだ。

理解できず、納得できず、ただ胸のうちにしこりとなって残り続ける。一歩引いて眼を向ければ、物語の中身だけではない、カフカの物語の在り方そのものが、一つの不条理装置として機能していることに気が付くのである。

それはきっと意図したものではなかっただろう。だが何にせよ、そこにある閉じられなかった物語は、フィクションに結末を求める読者を、流氷のように置き去りにしてしまう。読者は進むべき道筋を見定めることも出来ず、その広大な海原を漂い続けることしか出来ない。まさしく人生の如しである。